Il y a presque dix ans, lors d’un séjour en Corse et sans vraiment comprendre pourquoi, je suis entré dans une boutique pour y acheter un couteau. Bien sûr, je n’en avais pas besoin, n’en avais jamais eu, n’en voulais pas. Je riais même à la vue de ces Parisiens qui sortent leur Opinel au restaurant et placent dans leur engin une forme de virilité mal digérée. Évidemment, j’ai opté pour le bois de buis, l’acier carbone, le style agropastorale, la tradition séculaire de bon aloi. Rien qu’en le sortant de ma poche, j’avais l’impression d’être un berger taiseux tout droit sorti du Colomba de Mérimée. Avec moi, pas besoin de marketing, je cède immédiatement à toutes les tentations, même et surtout en connaissance de cause. Évidemment, je suis tombé amoureux de cet objet, ne le sortais qu’en de rares occasions, lors de pique-niques à la campagne ou de séjours dans le Tarn, façon gentleman farmer. Je me suis mis à tailler des bouts de bois, à couper de la corde, à manger de la tomme de chèvre. J’ai découvert qu’avec ce couteau dans ma poche, je pouvais être quelqu’un d’autre. J’étais quelqu’un. L’habit fait très bien le moine.

Eh puis, quelques années plus tard, j’ai écrit un livre dans lequel un adolescent doit abandonner un objet qui lui tient particulièrement à cœur en guise d’offrande au dieu du temps, au destin, ou à je ne sais quoi de supérieur et d’important. Le double fictif du couteau fut donc enterré au sommet d’une falaise.

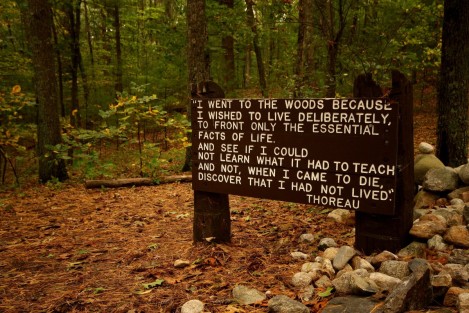

Cet été, j’interprétais une nouvelle fois ce rôle de composition que j’apprécie tant et que seules les vacances me permettent véritablement d’incarner, entre le Henry David Thoreau de Walden et Rick Grimes dans The Walking Dead. En réalité, c’est ce personnage lui-même, par son étrangeté absolue, qui constitue l’essentiel des « vacances ». Je coupais donc des tranches de pain surnuméraires afin de justifier l’emploi de l’accessoire. Ensuite il y eu la descente des rapides en canoë et, à l’arrivée, le couteau s’était évanoui pour toujours.

On s’invente des superstitions de toutes sortes, mais l’objet qui avait disparu dans le livre a fini par disparaitre dans le monde. La fiction et la réalité sont comme des particules intriquées, impossible de modifier l’une sans que l’autre n’en subisse des conséquences proportionnelles, et ce, quel que soit le temps et l’espace qui les séparent. J’aurais pourtant dû le savoir. Les lecteurs pensent que les écrivains parlent du passé, alors que bien souvent, et sans même le savoir, ils parlent du futur.

Vouez-vous laisser un commentaire ?